# 2016q3 Homework1 (compute-pi)

contributed by <`shelly4132`>

## Reviewed by <`hugikun999`>

* 可以嘗試分析對數圖為何N越大時浮動越大。

* thread數對openmp有滿大的影響,可以多測試幾組找出造成差異的原因。

* AVX+unroll版本可以從function本身去修正,使其就算不為16的倍數時圖也不會出現明顯震盪。

* 分析為何Euler相對其它公式會上升如此快速。

* 信賴區間可以多做幾種取樣次數,比較不同取樣次數對曲線產生的影響。

## 開發環境

* 作業系統:Ubuntu 16.04 LTS

* CPU:Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz

* Cache:

* L1d cache: 32K

* L1i cache: 32K

* L2 cache: 256K

* L3 cache: 3072K

>> 需要一併列出硬體組態,特別是 processor model,這樣才有比較分析的依據 [name=jserv]

## 總之先執行看看

先從github上clone程式碼下來

```shell

$ git clone https://github.com/sysprog21/compute-pi

```

#### Makefile

打開Makefile可以看到已經預設打開OpenMP和AVX了

```shell

CFLAGS = -O0 -std=gnu99 -Wall -fopenmp -mavx

```

#### 開始執行

```shell

$ make check

N = 400000000 , pi = 3.141593

4.47user 0.00system 0:04.47elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 1756maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+85minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_openmp_2

N = 400000000 , pi = 3.141593

5.65user 0.00system 0:02.83elapsed 199%CPU (0avgtext+0avgdata 1936maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+88minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_openmp_4

N = 400000000 , pi = 3.141593

9.33user 0.00system 0:02.45elapsed 379%CPU (0avgtext+0avgdata 1956maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+92minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_avx

N = 400000000 , pi = 3.141593

1.31user 0.00system 0:01.31elapsed 100%CPU (0avgtext+0avgdata 1756maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+83minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_avxunroll

N = 400000000 , pi = 3.141593

1.22user 0.00system 0:01.23elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 1772maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+84minor)pagefaults 0swaps

```

使用clock_gettime() 來測量不同實做的執行時間,需要花一點時間等待。

```

$ make gencsv

```

完成後可以發現資料夾裡多了一個csv檔

```

result_clock_gettime.csv

```

利用LibreOffice圖表

用gnuplot畫的結果

* set logscale x 2:設定x為以2為底的對數刻度

將N的大小提高

* 因為後面的時間差異比較大,所以我把logscale的底數改為10,然後x軸從5000開始

## 時間處理與 time 函式使用

使用``` time ```指令可以看到以下三種時間

#### Real time:

表示程式從執行開始到結束所花費的時間。

#### User time:

表示這個程式運行在User mode的CPU time。

#### System time:

表示這個程式運行在Kernel mode的CPU time。

#### Real time ≠ CPU time

CPU time是指實際上CPU有在運作的時間,像等待使用者輸入的時間並不會被計算進去,但Real time會把那些時間都計算進去。而在多執行緒的情況下,CPU time是所有執行緒的總和。

#### 關於Kernel mode與 User mode

1. 之所以要有 Kernel mode 和 User mode 之分,是因為我們希望

作業系統可以壟斷所有的硬體操作,讓一般的程式不能亂搞。

2. Kernel mode 就是萬能的,只要是 CPU 能管的硬體,Kernel

mode 的程式就可以透過 machine code 來操作該硬體。

3. User mode 基本上就是「受限」的模式。除了一些沒有傷害的行

為之外什麼都不能做。

### clock_gettime()

#### 函式原型

```clike

int clock_gettime(clockid_t clk_id, struct timespec *tp);

```

第一個參數clk_id可填入:

CLOCK_REALTIME:系統時間,會被NTP調整

CLOCK_MONOTONIC:時間自系統開機後就一直單調的遞增,但會被NTP調整時間,所以並不能算是絕對的單調遞增。

CLOCK_MONOTONIC_RAW:與CLOCK_MONOTONIC很像,只是他不會受到NTP的影響

CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID

CLOCK_REALTIME_COARSE

CLOCK_MONOTONIC_COARSE

CLOCK_BOOTTIME

CLOCK_REALTIME_ALARM

CLOCK_SGI_CYCLE

CLOCK_TAI

而struct timespec* tp則是本函式回傳的結果。

struct timespec的宣告如下:

```clike

struct timespec {

time_t tv_sec; /* seconds */

long tv_nsec; /* nanoseconds */

};

```

## baseline

利用此公式求得pi的值

```clike=

double compute_pi_baseline(size_t N)

{

double pi = 0.0;

double dt = 1.0 / N; // dt = (b-a)/N, b = 1, a = 0

for (size_t i = 0; i < N; i++) {

double x = (double) i / N; // x = ti = a+(b-a)*i/N = i/N

pi += dt / (1.0 + x * x); // integrate 1/(1+x^2), i = 0....N

}

return pi * 4.0;

}

```

## OpenMP

用一樣的公式只是使用了OpenMp去做優化,function新增了一個參數(threads)用來指定要用幾個thread來執行

#### reduction

* 他的形式為reduction( 運算元 : 變數 )

* 支援的運算元有 +, *, –, &, ^, |, &&, ||

* 變數則必須要是 shared 的

他的運作方式,就是讓各個執行緒針對指定的變數擁有一份有起始值的複本(起始值是運算元而定,像 +, – 的話就是 0,* 就是 1),然後在平行化的計算時,都以各自的複本做運算,等到最後再以指定的運算元,將各執行緒的複本整合。

```clike=

double compute_pi_openmp(size_t N, int threads)

{

double pi = 0.0;

double dt = 1.0 / N;

double x;

#pragma omp parallel num_threads(threads)

{

#pragma omp for private(x) reduction(+:pi)

for (size_t i = 0; i < N; i++) {

x = (double) i / N;

pi += dt / (1.0 + x * x);

}

}

return pi * 4.0;

}

```

## AVX SIMD

AVX (Advanced Vector Extensions) 是 Intel 一套用來作 Single Instruction Multiple Data 的指令集。

* _mm256d : 它並不是一種暫存器,是指可以用來載入到 AVX 暫存器的 “Data type”,double precision, 64bit

* _mm256_set1_pd(1.0):將參數浮點數值放到 _mm256 變數的所有位置。

* _mm256_set_pd(dt * 3, dt * 2, dt * 1, 0.0):將dt * 3, dt * 2, dt * 1, 0.0這些參數依序放入_mm256 變數,參數順序和放進去的次序相反。

```C=

double compute_pi_avx(size_t N)

{

double pi = 0.0;

double dt = 1.0 / N;

register __m256d ymm0, ymm1, ymm2, ymm3, ymm4;

ymm0 = _mm256_set1_pd(1.0);

ymm1 = _mm256_set1_pd(dt);

ymm2 = _mm256_set_pd(dt * 3, dt * 2, dt * 1, 0.0);

ymm4 = _mm256_setzero_pd(); // sum of pi

for (int i = 0; i <= N - 4; i += 4) {

ymm3 = _mm256_set1_pd(i * dt); // i*dt, i*dt, i*dt, i*dt

ymm3 = _mm256_add_pd(ymm3, ymm2); // x = i*dt+3*dt, i*dt+2*dt, i*dt+dt, i*dt+0.0

ymm3 = _mm256_mul_pd(ymm3, ymm3); // x^2 = (i*dt+3*dt)^2, (i*dt+2*dt)^2, ...

ymm3 = _mm256_add_pd(ymm0, ymm3); // 1+x^2 = 1+(i*dt+3*dt)^2, 1+(i*dt+2*dt)^2, ...

ymm3 = _mm256_div_pd(ymm1, ymm3); // dt/(1+x^2)

ymm4 = _mm256_add_pd(ymm4, ymm3); // pi += dt/(1+x^2)

}

double tmp[4] __attribute__((aligned(32)));

_mm256_store_pd(tmp, ymm4); // move packed float64 values to 256-bit aligned memory location

pi += tmp[0] + tmp[1] + tmp[2] + tmp[3];

return pi * 4.0;

}

```

## Error Rate

```clike=

// Baseline

double pi = compute_pi_baseline(N);

double diff = pi - M_PI > 0 ? pi - M_PI : M_PI - pi;

double error = diff / M_PI;

```

之前測出來的error rate只有一條曲線,原本還覺得滿合理的,結果後來發現code有寫錯,改好後竟然多了一條曲線 orz

後來跟[鄭皓澤](https://hackmd.io/s/ryHY0T_T)討論後,發現是AVX Unroll在N = 1000結尾的時候pi的值都會跟別人不一樣,但為什麼會這樣的原因還有待進一步的研究。

>> 表示程式碼的實做可能有缺陷,想辦法去修正 [name=jserv]

```

time ./time_test_baseline

N = 1000 , pi = 3.142592

0.00user 0.00system 0:00.00elapsed ?%CPU (0avgtext+0avgdata 1716maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+83minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_openmp_2

N = 1000 , pi = 3.142592

0.00user 0.00system 0:00.00elapsed ?%CPU (0avgtext+0avgdata 1788maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+87minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_openmp_4

N = 1000 , pi = 3.142592

0.00user 0.00system 0:00.00elapsed 200%CPU (0avgtext+0avgdata 1740maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+93minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_avx

N = 1000 , pi = 3.142592

0.00user 0.00system 0:00.00elapsed ?%CPU (0avgtext+0avgdata 1788maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+87minor)pagefaults 0swaps

time ./time_test_avxunroll

N = 1000 , pi = 3.126520

0.00user 0.00system 0:00.00elapsed ?%CPU (0avgtext+0avgdata 1792maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+84minor)pagefaults 0swaps

```

### 原因

從以下程式碼可以看到它比Baseline多執行了16遍,當N=1000的時候,i最大可以到984,但984/16 = 61.5,不能整除,所以變成有漏算的情形。

```clike=

for (int i = 0; i <= N - 16; i += 16) {

ymm14 = _mm256_set1_pd(i * dt);

ymm10 = _mm256_add_pd(ymm14, ymm2); // x = i*dt+3*dt, i*dt+2*dt, i*dt+1*dt, i*dt+0.0

ymm11 = _mm256_add_pd(ymm14, ymm3); // x = i*dt+7*dt, i*dt+6*dt, i*dt+5*dt, i*dt+4*dt

ymm12 = _mm256_add_pd(ymm14, ymm4); // x = i*dt+11*dt, i*dt+10*dt, i*dt+9*dt, i*dt+8*dt

ymm13 = _mm256_add_pd(ymm14, ymm5); // x = i*dt+15*dt, i*dt+14*dt, i*dt+13*dt, i*dt+12*dt

ymm10 = _mm256_mul_pd(ymm10, ymm10); // x^2 = i*dt+3*dt)^2, (i*dt+2*dt)^2, ...

ymm11 = _mm256_mul_pd(ymm11, ymm11); // x^2

ymm12 = _mm256_mul_pd(ymm12, ymm12); // x^2

ymm13 = _mm256_mul_pd(ymm13, ymm13); // x^2

ymm10 = _mm256_add_pd(ymm0, ymm10); // 1+x^2 = 1+(i*dt+3*dt)^2, 1+(i*dt+2*dt)^2, ...

ymm11 = _mm256_add_pd(ymm0, ymm11); // 1+x^2

ymm12 = _mm256_add_pd(ymm0, ymm12); // 1+x^2

ymm13 = _mm256_add_pd(ymm0, ymm13); // 1+x^2

ymm10 = _mm256_div_pd(ymm1, ymm10); // dt/(1+x^2)

ymm11 = _mm256_div_pd(ymm1, ymm11); // dt/(1+x^2)

ymm12 = _mm256_div_pd(ymm1, ymm12); // dt/(1+x^2)

ymm13 = _mm256_div_pd(ymm1, ymm13); // dt/(1+x^2)

ymm6 = _mm256_add_pd(ymm6, ymm10); // pi += dt/(1+x^2)

ymm7 = _mm256_add_pd(ymm7, ymm11); // pi += dt/(1+x^2)

ymm8 = _mm256_add_pd(ymm8, ymm12); // pi += dt/(1+x^2)

ymm9 = _mm256_add_pd(ymm9, ymm13); // pi += dt/(1+x^2)

}

```

## 其他計算Pi的方式

### Leibniz formula for π

考慮以下分解:

對兩邊從0到1去做積分

當時,除積分項以外的項收斂到萊布尼茨級數。同時,積分項收斂到0:

所以這便證明了萊布尼茨公式。

```clike=

double compute_pi_leibniz(size_t N)

{

double pi = 0.0;

int tmp = 1;

for (size_t i =0; i < N; i++) {

pi += tmp / (2.0 * (double)i + 1.0);

tmp *= (-1);

}

pi *= 4;

return pi;

}

```

## Euler

```clike=

double compute_pi_euler(size_t N)

{

double pi = 0.0;

for (size_t i = 1; i <= N; i++) {

pi += (1 / pow(i, 2.0));

}

pi *= 6;

return sqrt(pi);

}

```

## 信賴區間

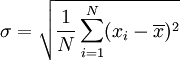

**標準差:**

標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。一個較大的標準差,代表大部分的數值和其平均值之間差異較大;一個較小的標準差,代表這些數值較接近平均值。而標準差定義為變異數的算術平方根。

**標準誤差:**

標準誤差是指在抽樣試驗(或重覆的等精度測量)中,常用到樣本平均數的標準差。

如果已知母體的標準差(σ),那麼抽取無限多份大小為 n 的樣本,每個樣本各有一個平均值,所有這個大小的樣本之平均值的標準差可證明為

但由於通常σ為未知,此時可以用研究中取得樣本的標準差 (s) 來估計 :

* 大於 95% 信賴區間 =  + (s * 1.96)

* 小於 95% 信賴區間 =  - (s * 1.96)

* 為樣本平均數

* s等於樣本平均數的標準差

由上述公式算出信賴區間的最大與最小值

```clike=

double compute_ci(double *min, double *max, double data[SAMPLE_SIZE])

{

double mean = 0.0;

double stddev = 0.0;

double stderror;

int i = 0;

//mean

for(i = 0; i < SAMPLE_SIZE; i++){

mean += data[i];

}

mean /= SAMPLE_SIZE;

//standard deviation

for(i = 0; i < SAMPLE_SIZE; i++){

stddev += (data[i] - mean) * (data[i] - mean);

}

stddev = sqrt(stddev / (double)SAMPLE_SIZE);

//standard deviation

stderror = stddev / sqrt((double)SAMPLE_SIZE);

*min = mean - (1.96 * stderror);

*max = mean + (1.96 * stderror);

return mean;

}

```

用信賴區間篩選過數值的曲線圖

## 參考資料

* [簡介 Kernel Mode 與 User Mode 的概念](https://www.ptt.cc/bbs/b97902HW/M.1267018497.A.3B1.html)

* [Linux 的 time 指令](http://yuanfarn.blogspot.tw/2012/08/linux-time.html)

* [C語言:使用clock_gettime計算程式碼的時間需求](https://starforcefield.wordpress.com/2012/08/06/c%E8%AA%9E%E8%A8%80%EF%BC%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8clock_gettime%E8%A8%88%E7%AE%97%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E7%A2%BC%E7%9A%84%E6%99%82%E9%96%93%E9%9C%80%E6%B1%82/)

* [Linux系统下的单调时间函数](http://m.blog.chinaunix.net/uid-20662820-id-3880162.html)

* [廖健富學長](https://hackpad.com/Hw1-Extcompute_pi-geXUeYjdv1I)

* [標準誤差-維基百科](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AF%AF)

* [許元杰的github](https://github.com/Jayjack0116/compute_pi)和[筆記](https://embedded2015.hackpad.com/-Ext1-Week-1-5rm31U3BOmh)

* [簡易的程式平行化-OpenMP(五) 變數的平行化](https://kheresy.wordpress.com/2006/09/22/%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%9A%84%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E5%8C%96%EF%BC%8Dopenmp%EF%BC%88%E4%BA%94%EF%BC%89-%E8%AE%8A%E6%95%B8%E7%9A%84%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E5%8C%96/)

* [詹志鴻學長的hackpad](https://embedded2015.hackpad.com/ep/pad/static/0aZx9N8YlMi)

* [π的莱布尼茨公式](https://zh.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%E7%9A%84%E8%8E%B1%E5%B8%83%E5%B0%BC%E8%8C%A8%E5%85%AC%E5%BC%8F)

Sign in with Wallet

Sign in with Wallet

Sign in with Wallet

Sign in with Wallet