# [The Future of Work is Not Corporate — It's DAOs and Crypto Networks | Future](https://future.a16z.com/the-future-of-work-daos-crypto-networks/)

## x-to-earn

- The traditional way to make money was “work-to-earn,” but the future of income is “x-to-earn” — play to earn, learn to earn, create to learn, and work to earn.

> 働いて稼ぐから、「**遊んで稼ぐ、学んで稼ぐ、創造して稼ぐ、そして働いて稼ぐ**」へ = "**x-to-earn**"

- decentralized autonomous organizations (DAOs) that can coordinate all this new activity outside the context of corporate systems

> DAOがこのシステムの中の活動を調整(コーディネート)する

## 既存の "x-to-earn" の問題点

- 「スキなことして行きていく」で有名なYoutuberやインフルエンサー、ギグワーカー

- 現在のWeb2が支配し続けるシステムの中では、貢献度の価値に応じた報酬が得られていない

- 例:Youtubeが1再生0.5円とか決めちゃってたりする。電通通じた紹介で引っこ抜かなるとか。

+ 軌道上の利害関係(orbital stakeholders) =組織の内部と外部の間の「境界線を曖昧にする参加者(participants that blur the line between internal and external members)」が多すぎる

+ 企業が成長すればするほど、企業とそのサービスをうける参加者の間の関係が薄れていく

+ これがChris Dixonさんが言う「なぜ、分散化が重要なのか?」の根本になるもの

+ DAOが、企業と参加者のネットワークの調整役となる

- [Aaron WrightさんはTwitterを使っています 「Corporations organized the Industrial age DAOs will organize the Internet Age」 / Twitter](https://twitter.com/awrigh01/status/1437032638720663558)

## DAO: あたらしい調整役

- DAO:

- スマートコントラクトによって自動化されたコア機能

- 自動化出来ないところだけ人間

- すべては分散型、自立型とはいえないことがおおい。DAOのメンバによって集団的に所有、管理されるインタネットベースの組織

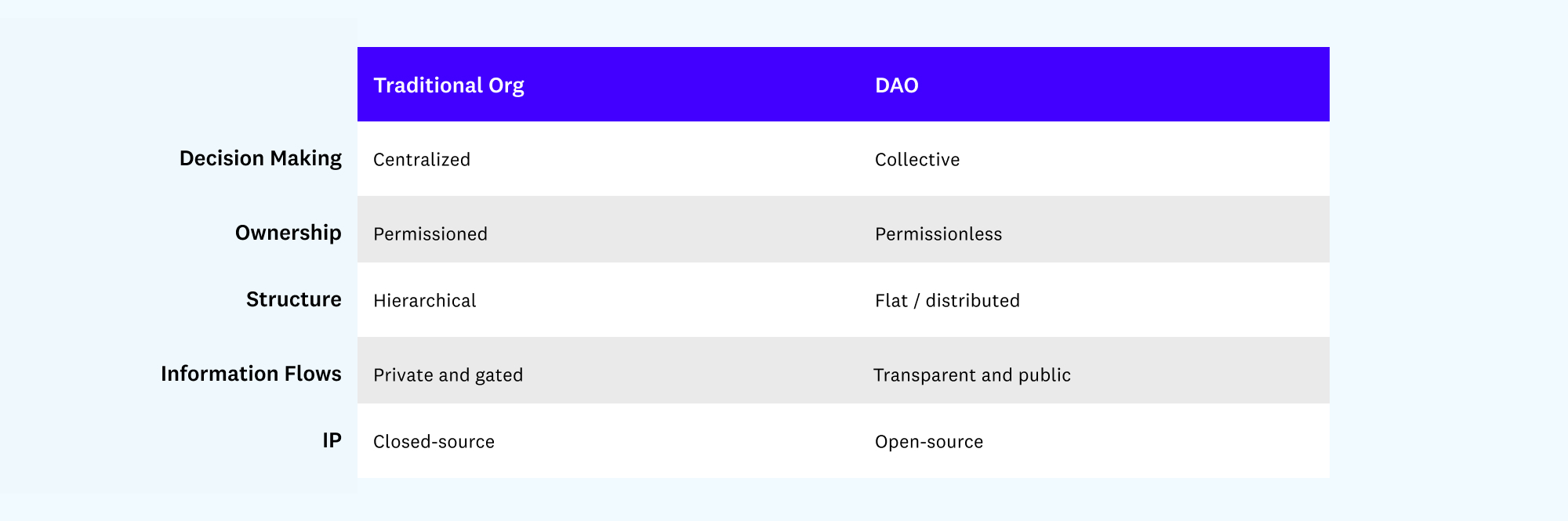

- 以前の組織との違い

- positive-sum

- DAO の本質的な構造は、**オープンで説明責任があり、創造した価値は参加者と強制的にシェアする機能**

+ よって「ポジティブサムダイナミズム」がある。コレこそが x-to-earn の原資

## DAO の中で働くとは

- DAOs as open economies will power the X-to-earn trend, which will make work more flexible, fluid, and playful than the 9-5s we are accustomed to.

> 慣れ親しんだ"9-5時" の働き方よりも、柔軟で、流動的で、遊び心のある仕事をDAOは実現できる。

- 従来の仕事の役割を、DAOで表現する

- 普通の生活の中でサービスをうける(ゲームをするなど)→ Network Contributer / Token Holder

- 今までの方法で働く(契約に基づいて賃金を受け取る)→ Bounty Hunters

- 投資して稼ぐ(債券、株式、不動産)→ Core Contributer / Token Holder

- 一つ一つのDAOは、”アトミック=原子単位に集約”される。つまり1つの具体的な目的に集約される。

+ それが、"仕事"から"仕事"へスイッチするコストを非常に低く、かつ機会はより可視化される。

+ よって、仕事は一過性的で流動的なものになる。

+ 言い換えると、**全世界のあらゆる機会が単一の労働力の下に統合される**

+ 世界を動かすという労働機構に、可視化された仕事に、最も貢献できる人をマッチングしていく仕組み

+ マッチングは、ブロックチェーン上の履歴(所有権、評判等など)で比較優位されて行われる

+ どの参加者にも、それぞれの「特性」に合わせたマッチングが行われるので、社会が決める「能力の高い低い」は全く意味を持たなくなるのかもしれない

### Core contributors: work-to-earn

- 現行の”社員”に一番近い働き方をする人たち

+ ただ、「会社」に帰属するのではなく、「1つの目的に特化したプロジェクト」に集中する人たち、というイメージ

+ プロジェクトによっては、2−3人。

+ そのプロジェクトでの、戦略、知識、文化を獲得できる。

+ ほとんどの場合、初期トークンを得ることが出来る

+ このグループで働くことは、現行の企業で働くことと大差ない。

+ しかし、スマートコントラクトの自動化の力の上に成り立つDAOにおいて、その透明性によってコミュニティからの責任説明圧力には常にさらされている。

### Bounty hunters: contribute-to-earn

+ 現行の契約作業に近い働き方をする人たち、アウトソーシング

+ 開発、デザイン、財務など、専門的な知識を武器に、契約(=Bounty)で合意した価格と期間で働く

+ 同時並行的に多くのDAOに参加する

- Bounty: 博愛、寛大、惜しみなく与えられた物、賜物 (たまもの)、(政府の)奨励金、(害獣退治などの)報奨金、賞金

- その報酬は、事前の申請プロセスや入札戦争で決められるものではない

+ オープンに提示され、ときには競争的に入札されるもの。

+ また、提出物に対して貢献の価値を測り、それに基づいて事後的に報酬を与えることもできる

+ この報酬は、権限が委任されたコミュニティメンバーやDAOの中の分散されたワーキンググループによって決定される

+ このBounty専門のDAOも存在する

+ [Llama](https://llama.xyz/): 財務管理

+ [RaidGuild](https://www.raidguild.org/) :ソフトウェア開発

+ [FireEyes](https://medium.com/fire-eyes-dao):ガバナンス

+ BountyサービスDAOと、現行の請負業者の違い

1. 業務が明確に定義、機能的に特化。Bountyによって明確に補足される。

1. 現行では、階層化が発生し、その中で定義されていない業務が発生しがちだが、そういった事が発生せず、発生したとしても分散化され周囲に送られる

1. DAOの透明性が、Bountyの調整コストを圧倒的に下げる。(中ぬきとか発生しようがない)

### Network participants: participate-to-earn

- DAOの中で、変化として最も面白い部分。

+ DAOはオープンエコノミー

+ これは、**提供した価値に基づいて、各個人に報酬を与える仕組み**

+ つまり、ネットワーク上のあらゆる行動が、報酬を得るチャンスになり得る。

+ DAO上では大多数がココに入る。

+ 逆に、ココの部分が大きくならないと「分散化」が起こりえず、DAO機構として意味をなさない

+ 報酬(収入)を得るというこは、ゲーム感覚に近くなるだろう

+ つまり、どこのネットワークに参加し、どの製品を使い、どのように生活するかを、ユーザーとして参加することで得る報酬が変わるから

+ 以下、いくつかの具体例

#### Play-to-earn

+ 従来:ゲームクリエイターやプラットフォームに収益

+ DAO:従来+ゲームのユーザーにも収益

+ プレイヤーは自分の労働力(=時間)と資本(NFT。ゲームアイテムなど)を提供

+ ゲームで、成果や進捗に投じて、Fungible Token(タイムディケイなど、価値が目減りする仕組みがあるトークン)を得る

+ このFungible Tokenは、暗号資産取引所で他の通貨などと取引可能

+ 資産運用したことがない人用に説明

+ ゲームをすることで、プレイ時間などの貢献度に応じて「米」がもらえる。

+ その米を、豊洲市場で売って、日本円を手に入れる。これが報酬。

+ Fungible Tokenというのは、米が古米になったり腐ったりして価値がなくなるのと同じで、人気がある間や新鮮な間は価値があるもの。だいたいにおいて「時間の経過」が価値を削ぐもの

- Axie Infinity:コロナ禍において、比較的低所得の国で爆発的に広まったペット育成ゲーム。ペットのNFT(Axies)を買って、繁殖させて、ゲームを戦い、NFTを売る。時間とスマホがあれば、ゲームだけでしっかり稼ぐことができた。

- (Axie のような成功をすべてのDAOが収めるわけではない。その仕組みと社会的重要性を見抜くことが大切)

#### Learn-to-earn

- お金を払って学ぶ、ではなく

- 学んだことを証明して報酬を得る教育モデル

- 人が学ぶことに対して、ネットワークが喜んでその学習を補助するサービス

- [rabbithole](https://rabbithole.gg/): dApp について学ぶことで、Tokenを得るサービス

- User:新しいスキルやCryptoの使い方を学び、Tokenを得る

- Crypto Protocol:知識のあるユーザを得る。Uniswap, Compound, AAVE とか

- RabbitHole:交流の場を生むことで、収益の一部を得る

- 現行では、企業の新サービスの情報を得たり、大学で学んだりすることで、ユーザーは収入を得ることができない。Learn-to-earnの世界では、この収入をユーザーに分配することが目的

- RabbitHoleはすでに75万ドル以上分配している

#### Create-to-earn

- 昨今のNFTデジタルアート市場は、爆発的に富とデジタルの希少性を示した

- しかしこれだと、作品が「完成した後」、収益が発生するという従来のモデルと変わらない

- そうではなく、クリエータがネットワークへの付加価値を提供することで報酬を得るサービスがある

- [SuperRare](https://superrare.com/):デジタルアート取引所

- 初期ユーザ、アーティスト、コレクターにトークンの15%を配布(AirDrop)。

- 初期のネットワークの成功が、初期に参加してくれたユーザが果たした役割が大きいということを認め分配

- Audius: 音楽作品ポートフォリオ

- 音楽のアップロード、プレイリスト作成(キュレータ)などをしてくれた参加者にTokenを配布

- 彼らの価値の結果として、**ネットワークの所有権**を与えている

#### Token holders: Invest-to-earn

- Wallet さえあれば、だれでも高成長サービスに投資する機会を得る

## DAOの実現と今後の働きかた

- まだまだ初期段階

- Gitcoinが行ったアンケートでは、まだまだ収入源としては遠そう

-

### Cordination Tools として

- 現在のDAOは、Web2で作られていたり、超初期段階のWeb3であったりするので、DAOのニーズは満たしていない

- つまり、「**分散型ネットワーク上での人々の集合知の活用**」を調整するツールがDAOには必要

- こういったサポートを調整するツールが必要のようです

- ガバナンス(SnapShot, Orca)

- ソフトウェアコラボレーション (Radicle)

- 財務管理 (Parcel, Multis, Gnosis)

- 議論(Discourse)

- アクセス(CollabLand)

- とくに貢献者への報酬は大きな課題

- Coordinape:互いに報酬を決定するサービス

- SourceCred:貢献をグラフで可視化、報酬を計算するサービス

### Reputation Systems

- 誰を信頼して、誰と協力して、誰に報酬を与えるか、この決定システムがDAOには必要

- DAOに関わる人はほとんど偽名。リアル世界で行われている面接なんかDAOの理念に一切ない

- On Chain Reputation システムの必要性

- DAOへの貢献度

- ガバナンスの投票履歴

- トークン保有履歴

- ブロックチェーン上での行動履歴

- など

- ここから将来の行動を予測し「誰を信頼して、誰と協力して、誰に報酬を与えるか」を判断する。

- (怖いように見えるけど、一般的に会社がやってることとかわらん。つまり、それまでの職務履歴をみて価値を判断して、まだ生み出していない価値に対してサラリー契約を結んで先払いするのと何ら変わらん)

- しかし、プライバシーとセキュリティ問題が難しい

- 今のIDは主に、"address" (たぶんWallletのアドレスのこと)

- もっと強固で分散されたツールが必要

- [IDX](https://idx.xyz/)は一例

## DAOの中で働く場合の落とし穴

- マーケットの総ての人がDAOで生計を立てることができるわけではない

- 価値を提供できるひとだけが、その可能性がある

### 実力主義、格差

- 本当にフラットな世界では、競争の力学を悪化させる場合がある

- その場合、成果の不一致の増大も考えられる

### 人の脳の限界

- 人の脳の処理能力には限界がある

- いくつのDAOを同時に処理できるのか

- DAOはコミュニケーションの軽減を図ろうとするが、余計な負担を増やす可能性も高い

### 働く行動する、意味

- 価値観のあうコミュニティとの付き合いと

- 原子単位になる仕事

- これらは、自分のDAO上の行動が、金銭的なインセンティブに結びつけ過ぎる危険性

- それは、労働を無意味にバラバラな仕事をこなすという作業になってしまい、労働を商品サービスにしてしまう恐れ

Sign in with Wallet

Sign in with Wallet

Sign in with Wallet

Sign in with Wallet